近期,中央電視臺CCTV-9紀錄片《超級裝備》總導演韓晶對大型金屬構件增材制造國家工程實驗室主任、中國工程院院士、北京航空航天大學教授王華明進行了專訪。

在訪談中,王華明院士以通俗易懂、風趣幽默的語言,從凝固態物理與金屬材料科學的基本原理出發,結合我國大型飛機、航空發動機等重大裝備關鍵零部件的制造案例,深入淺出地介紹了大型金屬構件增材制造技術的優勢以及其與傳統制造技術的互補關系。

訪談內容不僅有最前沿的金屬材料制備成形基礎科學話題,也有關于工業裝備設計、制造的實際案例,是關于材料與制造前沿技術很好的一節科普課。

當王華明院士娓娓道來與增材制造技術難以割舍的“宿命”般的關系,也自然流露出了他樸素的家國情懷。

鏈接:專訪視頻

以下為專訪實錄(轉自《超級裝備》紀錄片微信公眾號):

紀錄片《超級裝備》在長達數年的創作過程中,曾走訪多位裝備領域的資深專家及行業領軍人物。籍此片在嗶哩嗶哩上線之際,節目組特別推出人物專訪系列片。本期是節目總導演韓晶對中國工程院院士、北京航空航天大學教授、大型金屬構件增材制造國家工程實驗室主任、北京煜鼎增材制造研究院首席科學家王華明的專訪。

韓晶:

王老師您好!您研究3D打印這么多年,可以說成績斐然。那么與傳統的制造技術相比,3D打印技術最大的優勢有哪些呢?

王華明:

從材料上說,自然界的材料就兩種,一種是非金屬材料,一種是金屬材料。我一直做金屬材料,所以我今天可能就談談金屬。隨著現在科技的進步,隨著人們對裝備的要求越來越高,對金屬性能的要求也越來越高,金屬的合金成分就越來越復雜。

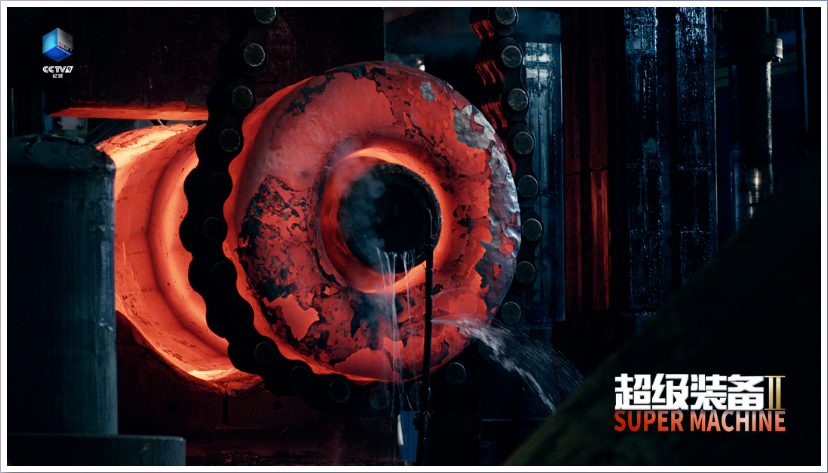

傳統金屬零件的主要成型方法,是先把合金融化了,就是通過爐子,把各種合金元素融化成液體,再進行澆筑,然后冷卻成固體。

假如我要做一個飛機的起落架,或者非常大的一個零部件,我首先要煉出1噸或者甚至10噸的一個鑄錠。煉合金本身就很不容易,因為合金元素很多,有的可能很活潑,有的熔點非常高。假如你要在鐵里面加很多鎢,鎢的熔點3000多度,鐵的熔點1000多度,你加了鎢,它又化不了,就要沉底。所以我們熔煉的話,都要用真空的感應爐,真空的電弧熔煉爐,真空的電閘熔煉,最終保證煉出來的金屬液,化學成分是均勻的、清潔的。這需要很多裝備,需要投很多錢。

然后,再把它給澆鑄出來,就是把10噸鋼水澆到一個鑄錠里。它可能要冷好多天才能冷下來,也就是會冷得很慢很慢。冷得慢,就帶來了問題。

液體變成固體,是一個結晶的過程。金屬材料都是晶體,冷得慢,結晶出來的晶體的尺寸就會很粗,化學成分就會不均勻,我們稱之為“偏析”。一個鑄錠從表面到中心,化學成分會相差很遠。從鑄錠的頂部到底部,化學成分也相差甚遠。中心可能還有疏孔,因為從液體變成固體,金屬會收縮。收縮到中心,就像空心蘿卜,不僅有疏孔,還會有夾雜物,化學成分不均勻。

唯一的辦法,就是再去鍛造,把空心蘿卜壓實。原來結晶出來的晶體很粗,通過鍛造的方法把它打細,這樣才能保證它有好的性能。

從液體變成固體的過程,我們稱為“凝固”過程。要解決結晶粗的問題,辦法就是讓金屬從液體變成固體的過程冷得快,就是“快速凝固”。這是學科的前沿,不光是金屬材料科學學科的前沿,也是凝聚態物理最前沿的主題。就是金屬液體在100萬度或者1000萬度每秒的冷卻條件下,它是怎么結晶的。只要冷得快,結晶出來晶體就細,化學成分就均勻。

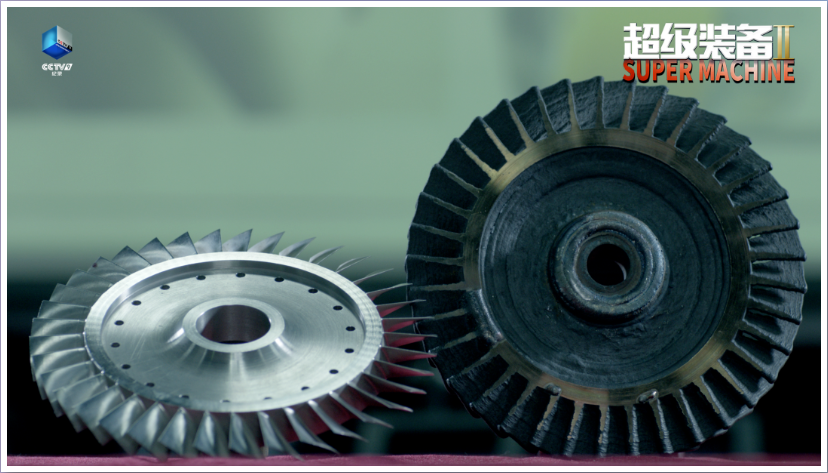

一個航空發動機的渦輪盤,如果你用傳統的鑄造方法去做,渦輪盤的性能就是不行。你想要加更多的合金元素,就像炒菜你想加更多的鹽,你加進去了又拌不均勻,它就會“偏析”。我吃到鹽的時候我咸死了,但有的地方還是淡的,這就是“偏析”。

所以,為了解決這個問題,我干脆就把我們煉出來的金屬液噴成霧,用超音速的氣流,把金屬液噴得像毛毛雨一樣,噴出小液滴,10個微米或者20個微米的小液滴。小液滴在氣流冷卻下,一瞬間就冷成固體,變成金屬粉末了。這個時候,小粉末里的化學成分就會很均勻,組織也會很細。

所以現在,全世界公認,要解決金屬材料尤其是合金化程度高的、高性能的難加工的合金材料,最有效的手段,就是成功實現快速凝固,就是以每秒1000度到100萬度甚至1000萬度的冷卻速度冷下來。但是那樣,你也只能得到粉末,一滴粉末變不成渦輪盤。

而3D打印剛好相反,我用激光一照,任何材料都可以融化,不管你熔點有多高,我都可以熔煉。熔煉完,激光往前一跑,靠下面的傳熱,可能每秒鐘100萬度,一瞬間冷下來。一層層往上生長,這樣我就可以實現快速凝固,不是得到粉末,而是得到大的零件。3D打印的變革性就在這個地方,組織非常細,性能會更好。

在打印過程中,你還可以控制晶體的大小,控制它的伸展。我沿著這個方向伸展,可能這個方向的持久壽命就高。我還可以根據零件不同部位的要求,控制它的化學成分,甚至可以做到每個地方的成分都不一樣。這個地方要耐高溫,我用耐高溫的材料;這個地方要耐腐蝕,就用耐腐蝕的材料;這個地方要高導熱,我用高導熱的材料。

以前,很多復雜的金屬結構,你用傳統制造方式是做不出來的。打個比方,原來飛機上的零件可能要2萬個,有了3D打印技術之后,飛機上的零件說不準就變成6000個了,因為好多零件它可以變成一個整的。假使一個零件是三個方向XYZ,樹上還長刺,你鍛造就很難了。而3D打印反正我是長出來的,我可以把結構做得很復雜,很整體,這種效果對于飛機性能的提升是非常有利的。我認為,這是3D打印最大的優勢之一。

第二個就是制造。一臺3D打印機可能就幾百萬,或者1000萬,我設備很簡單。我直接打印出來,就不需要做鑄錠了,不用開模具了。開一套模具可能就是100萬、1000萬,做一臺壓機動輒多少個億,現在都不需要了。原來你鍛了之后得到一個毛坯,這個毛坯可能加工量會很大。像航空零件,一般鍛出來一個模鍛件,95%以上要被切削掉,浪費材料巨多。

現在,通過3D打印出來的零件,跟它的最終形狀會很接近,我也許就去掉1毫米,可以節省大量的材料。原來3噸的一個毛坯,可能要加工掉2900公斤,剩100公斤。現在我可能就是120公斤,加工掉20公斤,剩100公斤。

所以,3D打印可以節省裝備,節省材料,節省加工,很關鍵的就是節省時間。假如咱們的飛機總設計師把結構設計完了,我今天晚上就開始打印,可能兩天以后,零件就做出來了。

韓晶:

3D打印就像您所描述的,是“嫩芽”在一毫米、一毫米地生長。當它生長完成的時候,它可能就是“一棵樹”。是不是可以這樣來理解,3D打印技術是讓打印出來的東西最接近于最終成品的一種制造方式?

王華明:

理論上來說,不管零件有多大,我就是一點一點往上長,我可以做到零件上任何一點的結構、組織性能都是一樣的,里面沒有缺陷。

但是,我剛才說的只是它的優點,3D打印做大型金屬零件,其實是非常非常困難的。“樹苗”在一點點往上長,長的姿勢很美妙,但是在往上沉積上一層的時候,有可能層與層之間就會出來一個氣孔,局部地方沒有長在一起,這就是缺陷。這個缺陷對于零部件的性能可能是致命的,飛機起落架可能就是因為這個缺陷,在降落的時候就墜毀了。

剛才說3D打印是在冷卻速度非常快的情況下,它才能產生好的性能。但也因為冷卻速度太快,帶來的問題也是致命的。冷卻速度非常快,意味著內應力會非常大。就像把一個人,你現在正在發燒40度,把你“咣”地扔到冰水里,再從冰水里撈出來,再把你扔進去,可能兩下人就完了。

金屬其實也一樣,假如從1000多度瞬間冷卻到100度,可能還不到一秒鐘時間。零件是一層一層地生長,可能要長1000層,經過1000次這樣的瞬間冷卻,最終它的應力會非常大。應力非常大的話,你稍微做大一點,這零件就翹了。再做大一點,就裂了。所以有時候加工零件,我好不容易干了20天,已經快做成了,突然“咣”地驚天動地的一聲,零件斷成了三截,就是內應力讓它斷掉了。

怎么才能讓你的樹在打印過程中一直往上長,不要斷?只要是做大型金屬零件的3D打印,通過熔化、凝固這條路,這是永恒的難題。我相信這個挑戰會持續存在,我們常說“十年磨一劍”,其實你用一生的時間能把這些問題解決掉,可能就不錯了。因為這是前沿,在極端冷卻速度快的條件下的應力控制,這也是搞非線性力學的前沿。所以我覺得結果很美妙,過程很艱辛。

韓晶:

看著“嫩芽”一毫米、一毫米地生長,本身是非常美妙的感受。但這個生長過程,我們其實是冒著巨大的風險的,因為它隨時可能夭折。有人提出,3D打印作為一門新興的前沿科學技術,未來有可能會取代傳統的制造工藝和制造技術。對于這一點,您怎么看?

王華明:

3D打印其實一點都不神秘,就是把三維的事情當成二維來做。原來這個物體是立體的,現在把它當成平面,相當于一張紙、一張紙地往上摞,每一層就是一張紙。從這個意義上來說,它的變革性就是解決了一個形狀不受制約的問題。以前你要做一個特別復雜的東西,比如內部都是空腔,拐彎抹角的又細又小的結構,刀子又伸不進去。現在有了3D打印,不管有多復雜,我一切片就是一個平面圖形,我永遠是在做平面。所以3D打印的變革性,就是解決了結構,你可以隨心所欲。

但要說它會取代傳統的制造技術,我覺得是不現實的。就像一架飛機,我不可能只靠一種技術就把它完整制造出來,我肯定是采用各種技術,博采眾長,才能做出最好的飛機,成本還最低。

在我看來,金屬零件的3D打印,至少不會取代傳統的減材制造,取代不了切削加工,同樣也取代不了鍛造和鑄造。如果做一個結構特別簡單的零件,可能用鑄造和鍛造會更便宜、更快,性能也會非常好。而3D打印做出來可能又慢,成本又高,沒有任何優勢。所以我覺得,每一種技術都有它的適用范圍。

金屬3D打印的優勢要真正發揮出來,還有很多基礎問題有待解決。你怎么控制它在打印過程中不產生缺陷?怎么控制它不變形并且還能打印得更快?我們現在一小時只能打印幾公斤,當然現在通過電弧等離子,我們可以做到最快每小時300公斤,但你能不能做得更快?還需要很多人潛下心來,真正去做研究。

韓晶:

很多人用一種生動形象的語言來描述3D打印,說打印的過程就像春蠶吐絲,像燕子筑巢,而您則說它像一棵樹的生長。我想,一個人跟某個事物相處的時間久了,就會跟它形成一種非常特殊的關系。王老師能不能跟我描述一下,您跟3D打印之間是怎樣一種特殊關系?

王華明:

這個關系可能就是宿命!

首先是你學的專業。當時上大學的時候,為了保證能被錄取,我選志愿就選最冷門的。別人都不愿意去學鑄造,OK,咱們學鑄造。

鑄造就是熔煉,就是晶體的伸展。那個時候是用爐子去熔煉,現在是用高能束、用激光、用電子束、用等離子束去熔煉;原來是煉一大爐子,現在就煉一個很小的熔池;原來煉幾十噸,現在我就煉幾克或者幾十克。但是,我化整為零,雖然每次、每天都煉得很少,但我一天到晚不停地煉,最終,我煉出來的也是大東西。

其次,和你成長的社會環境有很大的關系。我們正處于我們國家從落后中奮起直追、再快速發展的過程當中,對3D打印有很大的社會需求,這種需求可能也是引領我們進行相關科學研究的一種動力。我們的飛機需要高性能的零部件,用傳統方法做,性能又不行,而通過3D打印,既解決了科學前沿問題,又實現了我們國家重大裝備的制造需求。我覺得,歷史給了我們機會,使我們能夠把科學前沿的研究,跟國家裝備的需求緊密結合起來。假如再早20年,我相信是干不成這件事的。

韓晶:

個人的抱負跟國家的發展能夠同步協調,共同步入一個向上的臺階,這對于個人、對于團隊來說,本身也是一個非常重要的機遇。非常感謝王老師的分享!

《超級裝備》第二季(共五集),聚焦中國能源、醫療、基建、交通、救援五大領域最前沿的18個尖端裝備,展現幾代裝備人的偉大創造和艱辛付出,反映中國在建設現代化國家征途中取得的非凡進步。

該片由中央廣播電視總臺影視劇紀錄片中心出品,國務院國資委、國家衛生健康委、交通運輸部、國家能源局、中國工業經濟聯合會協助拍攝。